概要

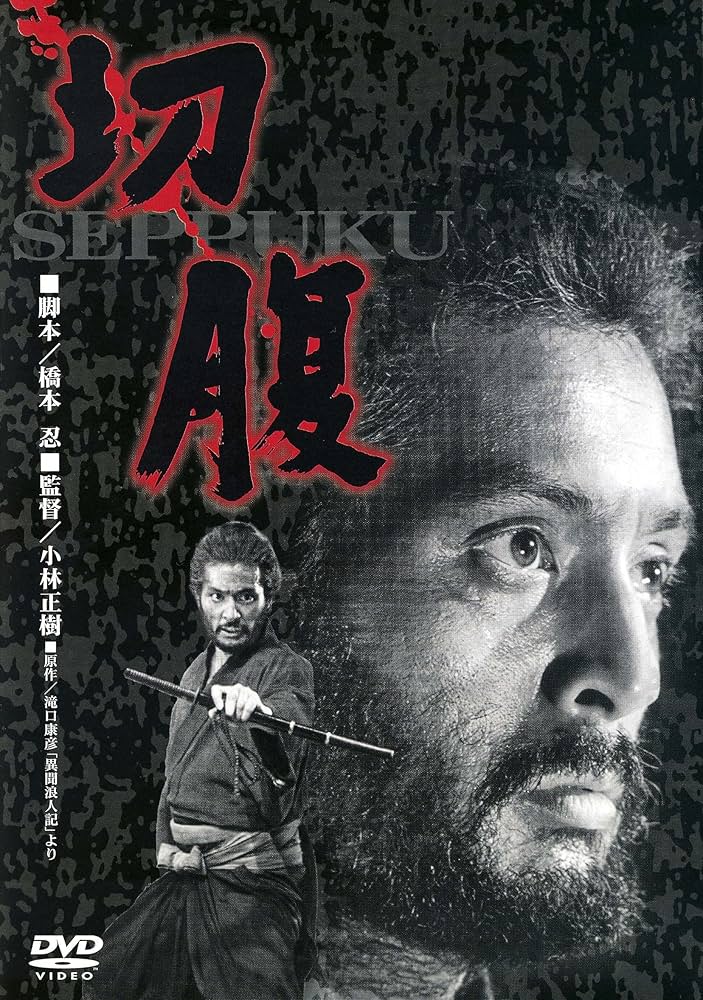

監督は、「人間の条件」や「黒い河」など鋭い社会派でありつつ、反骨精神を得意とする名監督小林正樹。脚本は日本一の脚本家こと橋本忍。撮影は宮島義勇、音楽は現代音楽の武満徹とスタッフもレジェンドがずらりと並ぶ。

原作は士道小説と呼ばれる、特に武士にこだわった時代小説を書いている滝口康彦。

あらすじ(ネタバレ)イントロ

冒頭は井伊家が残した日記のアップ、井伊家家老の斉藤(三國連太郎)のモノローグから幕をあける。

それは1630年(寛永7年)のある日のこと。赤備えで有名な井伊家の江戸屋敷(※1)に汚い身なりの謎の浪人が現れる。名を津雲半四郎(仲代達也)と名乗る。

何の用かと問われた津雲が答えるに、自分はもと福島藩の家中のものであったが、藩が取り潰しの憂き目にあい(※2)

爾来仕官の当てを探したがずっと浪人暮らしで次第に食うにも困るようになり、このまま座して死を待つよりは侍らしくいっそ切腹して死にたい。よって武勇の誉の高い井伊家(※3)の庭先を貸していただき切腹だけでもさせてくれないか、と答える。

家老斉藤はポツリと、「またきたか」とだけ言う。

というのも、この当時関ヶ原の合戦が終わり世界が太平になったのち食い詰め浪人が世の中に溢れかえり、ある一人の浪人が藩邸の庭先を借りて切腹したいと同じように言ったところ、これに感心した殿様に家来に召し抱えられた、という事があった。

それが噂として広まると、貧しい浪人たちは最初から切腹する気はないのに言うだけ言ってみよう、ということでこぞって同じことをしたが、藩邸としては、無意味に庭先を血を汚したくもなく、かといって覚悟を決めている武士を冷たく追い返せば後でどんな不名誉な噂を流されるかもわからない。

と言うわけで、いくらかの金子(お金)をお土産に渡して帰ってもらう、という対応をしていた。斎藤家老は、そうした意地汚い浪人たちの間の密かなブームを卑怯千万だと見下していた。

そして津雲半四郎に鎌をかけるように、以前にもそなたと全く同じことを言ってきた千々石(ちぢわ)という浪人がいたという話をし始める。

千々石求女のシーン(回想)

同じく元福島藩を名乗る浪人、千々石が来たのは去年だったという。同じように庭先で切腹をしたいと言ってきたのに対して、斎藤家老は噂には聴いていたが、とうとう我が藩にも来たか、黙って金を渡して返すような腰抜けな対応はしないということで、「最近では珍しい武士の心を持った人物、ぜひお世継ぎである弁之助様にお目通しを計らう」と仕官の匂いを一度立てておいて、それはミスリードで無理やり本当に切腹せざるを得ない方向に持っていく。

千々石という男は急に取り乱し、切腹することに嘘偽りはないがやっぱり今日は都合が悪い、と言い訳を始める。自分から切腹をしたいと言い出したのに今日は都合が悪いはおかしな話であるので、さあ早く切腹をと迫る家老。

そして結局千々石は切腹をさせられることになる。しかも彼は武士の魂である刀も竹で出来た竹光であり、井伊家の武士たちに囲まれ無理やりその竹光で腹を突き抜く壮絶な最後を遂げる。

と、ここまでの話を斉藤は津雲にして、見抜かれたとビビってないかを伺うが、津雲半四郎は無表情のまま、福島藩といってもたくさんの人間がいたので、そんな不逞なやつは存じません、私はもちろん切腹するつもりですがと全く動じる様子もない。

津雲半四郎の正体

津雲半四郎は、それでは切腹をしたいが、一世一代の儀なので井伊家でも特に武勇が聞こえている剣術の達人に解釈をお願いしたいとして幾人かの名前をあげる。

ところが不思議なことにその名前を挙げた面々の全員が示し合わせたように本日は病気で出仕していないことがわかる。

斎藤家老は顔色が変わる。この男、何かわからないが何かを企んでいる。

そして津雲半四郎はさりげなく昔話をはじめる。先ほど話に出た千々石という男、それは津雲の義理の息子であったことがわかる。福島藩に仕えていた頃の無二の親友だった男(のちに切腹)の息子が求女であり、求めは自分の娘と結婚していた。津雲は千々石の死の復讐にきたのであった。

井伊家の名うての剣豪たちは、数日前に事前に津雲半四郎によって全員武士の証である髷を切り落とされてしまい、病気と偽って出仕をしていなかったのである。

クライマックス

金に困った千々石が切腹するという一種のユスリを行ったことは弁解の余地はないが、それもこれも福島藩の取り潰しという不可抗力の不幸があり、その上でなんとかして家族を守り養うための最後の策だったにも関わらず、いたぶって殺すのが果たして本当に武士の情けというものかと津雲は怒り、最後に井伊家江戸屋敷の中で大立ち回りで多くの井伊家の武士を切り伏せる。

斉藤家老はその強さに困り果て、たった一人の狼藉者相手にも関わらず、鉄砲隊を出動させ最後は集団射撃で津雲半四郎を蜂の巣にする。

絶命しながら津雲半四郎は、井伊家の家宝・象徴的な甲冑である「赤備え」を掴みバラバラにして放り投げる。お前たちの武士の誉など嘘ばかりではないかと言わんばかりに。

補足

※1 井伊家の江戸屋敷。現在の霞ヶ関1−1にある憲政記念館敷地内にある。歴史的には後に「桜田門外の変」が起きた場所もまさにここ。桜田門外の変では、武家社会を終わらせようとした維新の人々を井伊直弼が一斉に処刑したことに対しての反体制側の報復であり、明治維新のきっかけの一つとなったことを考えると、まさに「武家社会の腐敗とそして終焉」を描いた本作とも非常に関わりが深いものと考えられる。

※2 豊臣家の重臣であった福島正則は、大坂夏の陣の後、徳川家に仕えたものの、やれ城普請を勝手にやった(台風の修理をしただけ)など様々な難癖をつけて改易され、家が没落した。徳川家としては徳川体制を盤石にするために有力な地方大名はどんどん難癖的な理由で改易していった。それが千々石求女にとってはどうしようもない歴史の抗えない流れでもあった。

※3 井伊家といえば赤備えで有名で、戦場で赤い鎧を見ただけで震え上がり敵が逃げる、とまで言われたが、関ヶ原後の大坂夏の陣の頃にはすでに戦場経験者がかなり減っており、名ばかりで猛者はいないと徳川家康にすら嘆かれている。そうした外面だけのカッコつけ的な武士の誉れをこの作品では皮肉に描かれている。

コメント