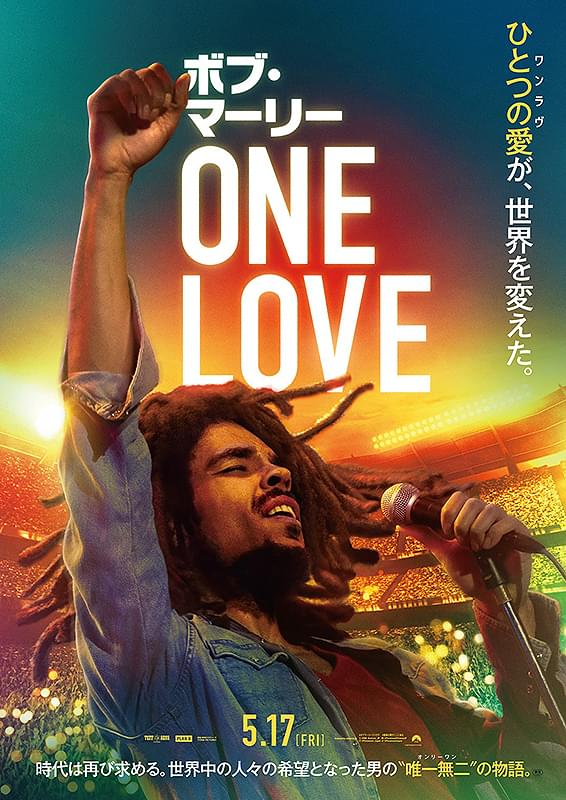

日本人には結構馴染みが薄い要素が多いため、あらすじの前に簡単な解説を挟みます。

ジャマイカの政治状況とボブ・マーリーの誕生

ジャマイカはイギリスが統治していた元植民地。サトウキビのプランテーションが多く経営されており、そのサトウキビ農場の農奴であった黒人女性と、英軍人(白人)の間に出来たミックスが主人公であるボブ・マーリーだった。

イギリス人の父親はボブマーリーをほぼ認知すらしない形で育児放棄。そのため母親は一人で働きボブ・マーリーを育てた。冒頭の少年と母が車に乗っているシーンは、公営バスに乗って「トレンチタウン」という貧民が多く住む街に二人で移住した記憶。トレンチタウンの貧しい市民用の公営団地(”ガバメントヤード・イン・トレンチタウン”は名曲No woman No cryにも登場しますね)ここで少年時代にボブは育ちウェイラーズのバンド仲間を見つけることになります。

また度々現れる妄想シーン。サトウキビ畑に出てくる軍馬に跨ったシルエットの男は、物心つく前に消えてしまった父親の姿であり、サトウキビ畑は母親の象徴かつ植民地であったジャマイカという国そのものの象徴かもしれません。それが燃えている中を逃げている自分、というのも意味深ですね。

独立後の2大政党制

ジャマイカはイギリスから独立したのち、右派である人民国家党(PNP)と左派のジャマイカ労働党(JLP)との間で政争が激しくなりお互いに刺客を送り合うなど政情が不安定になり、ボブ・マーリーは明確にどちらに加担するわけでもないものの影響力の大きさから命の危険にあいます。

ラスタファリとエチオピア

かつボブ・マーリーが心酔している宗教(っぽいもの)。日本ではマーリーは預言者といわれてサイババとかスプーン曲げのユリゲラーなんかと同列の怪しいオッサンのように見られていましたが、ラスファリというのはエチオピア系のユダヤ・キリスト教のちゃんとした系譜である「エチオピア正教」を信じましょうというジャマイカに生まれたライフスタイルであり、実は宗教的には普通にキリスト教。(奥さんのリタがずっとユダヤ教のダビデの星のネックレスを提げています。)

旧約聖書に記述があるイスラエル王国の第3代の王様ソロモン。彼がエチオピアの女王(シバ説もある)との間に産んだ子供から続いているのがエチオピア正教であり、正当に認められているキリスト教分派です。

大航海時代にアフリカから遠い地、南米に連れてこられた黒人たちであるジャマイカ人がいつか黒人主体のキリスト教国であるエチオピアに戻る、それがラスタファリアリズムの悲願というわけでした。

特に、実の父を持たないボブ・マーリーにとっては子供時代から自分は何者なのか、黒人とはなんなのかに悩み続け、その生きる指針として見つけた考え方と言えます。

エクソダス(脱出)

そして本編中に出てくるボブ・マーリーのアルバム『エクソダス』は、出エジプトの映画からモチーフを取っています。つまり、モーセが奴隷化されたユダヤ人たちをエジプトからカナンの地へと連れて行く=十戒と、ジャマイカから黒人奴隷を連れてエチオピアに戻る自分、を重ねているという意味になります。

また同時に、危険なジャマイカから一時ロンドンに逃亡し、そこでイギリスのチャートで大ヒットしたことがボブマーリーの世界的な人気のきっかけとなりますが、くしくも父の故国であるということも因縁めいたものに感じますね。

コメント